アメリカのテック企業のデザイナーのポジションへ応募をするときに、自分の過去の作品や実績をまとめたポートフォリオの提示が欠かせません。書類として提出することもありますが、表現の幅や利便性の観点からウェブサイトとして作るアプローチが特に多いでしょう。

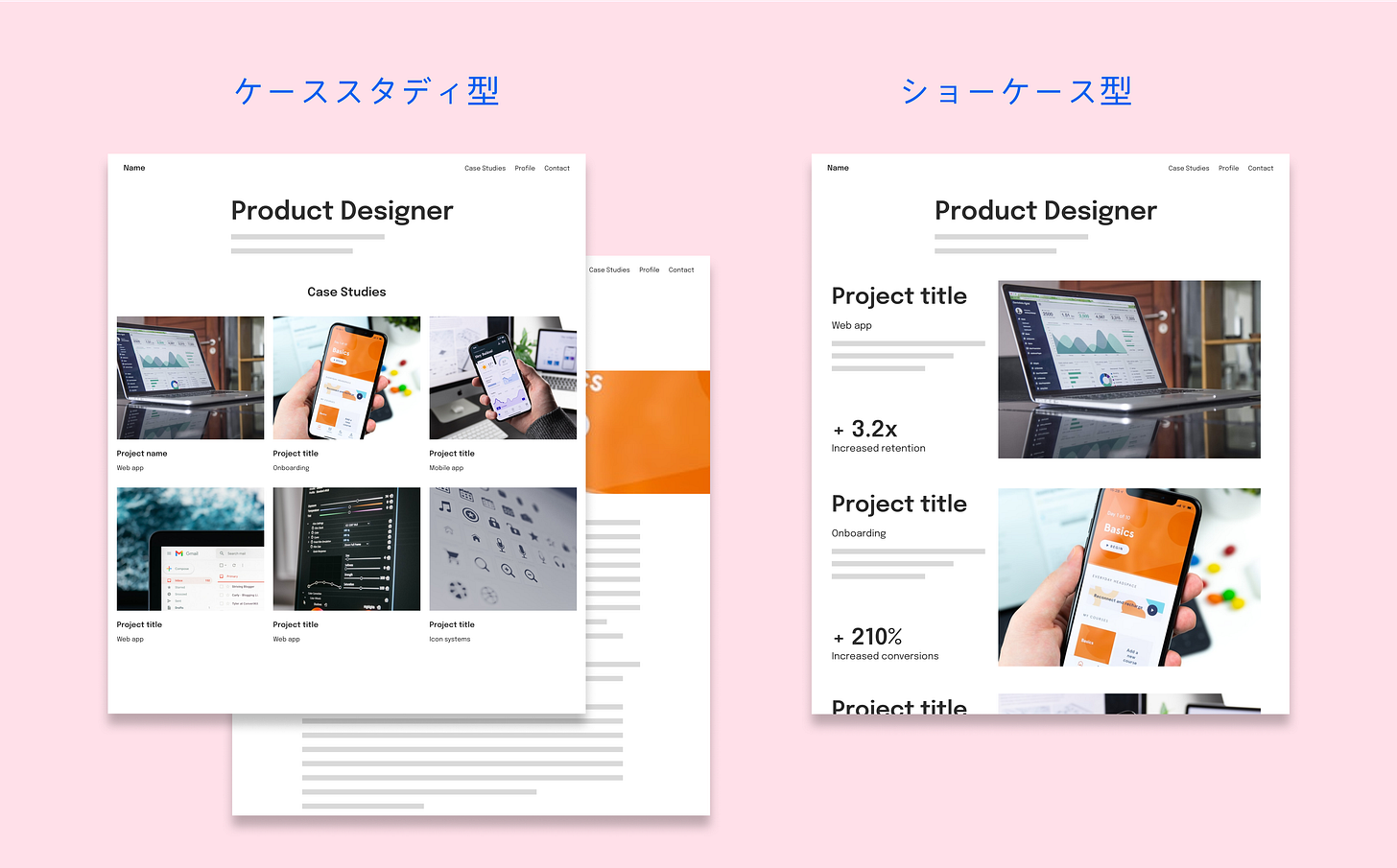

ポートフォリオの内容は、自身がこれまで携わったプロジェクトごとに、どのように考え、どのようなデザインの成果物に到ったのかを説明する重厚な「ケーススタディ」のページを並べる形式が主流だったのですが、最近はプロダクトのランディングページのように単一のページに複数のプロジェクトを短く簡潔にまとめた「ショーケース」と呼ばれる形式を使う人が増えています。

背景には業界の成熟、リモートワークの受け入れなど様々な要因から、テック企業のデザイナー職にも多くの応募者が集まるようになったことが挙げられます。特に現在の採用市場では、ひとつのポジションに数百件単位の応募が集まることが普通で、採用担当者がひとりの応募者のポートフォリオに目を通す時間を縮める他ありません。重厚なポートフォリオよりも、短時間で端的に情報を掴み取れるものが好まれる傾向が現れているようです。

「ショーケース」と呼ばれるポートフォリオについては、テック業界で働くデザイナーをサポートするコンテンツをつくっている、プロダクトデザイナーの femke さんによる解説がわかりやすいです。

まさにショーケースの形式といえる(そして私が気になった)実際のデザイナーの最近のポートフォリオをいくつか紹介します。

Rina Kang Portfolio

Snap Lab に勤める Rina Kang さんのポートフォリオは大きなビジュアルでセクションを区切り、その下にプロジェクトの要点をまとめています。特に印象的なのは仕事の数値的な成果を分かりやすく示しているところです。

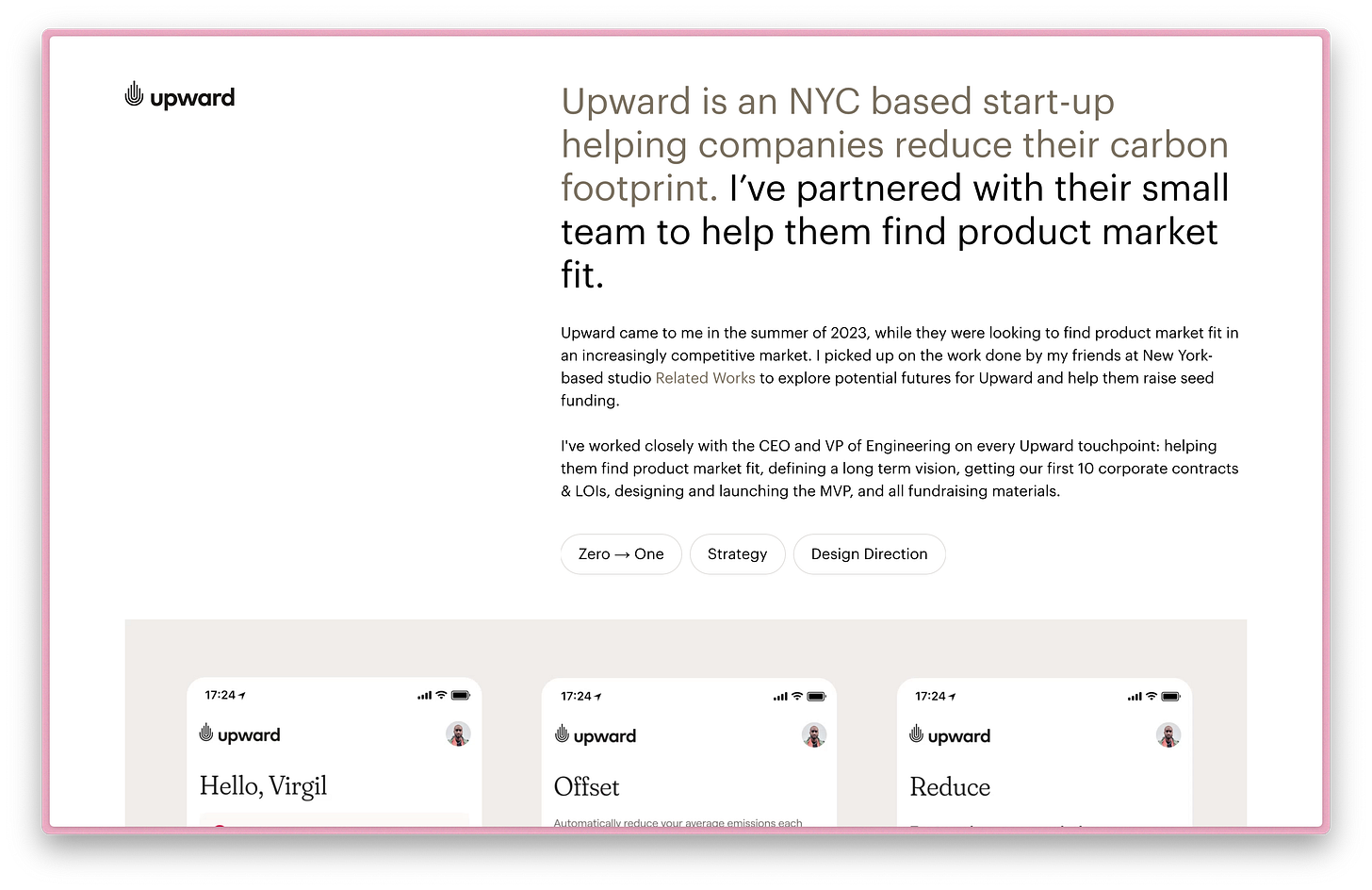

Dan Tase - Product Design Director

20年の経験を持つプロダクトデザインディレクターの Dan Tase さんのポートフォリオは、製品やブランドの概要に始まり、自分の役割を述べてから、実際のデザインの内容を見せる形が良いプレゼンテーションになっています。

各プロジェクトのビジュアルには、動画が用いられていたり、プロセスが垣間見れる資料も加えられていて、詳細なケーススタディがなくとも、どのような仕事なのかが想像しやすい見せ方になっています。

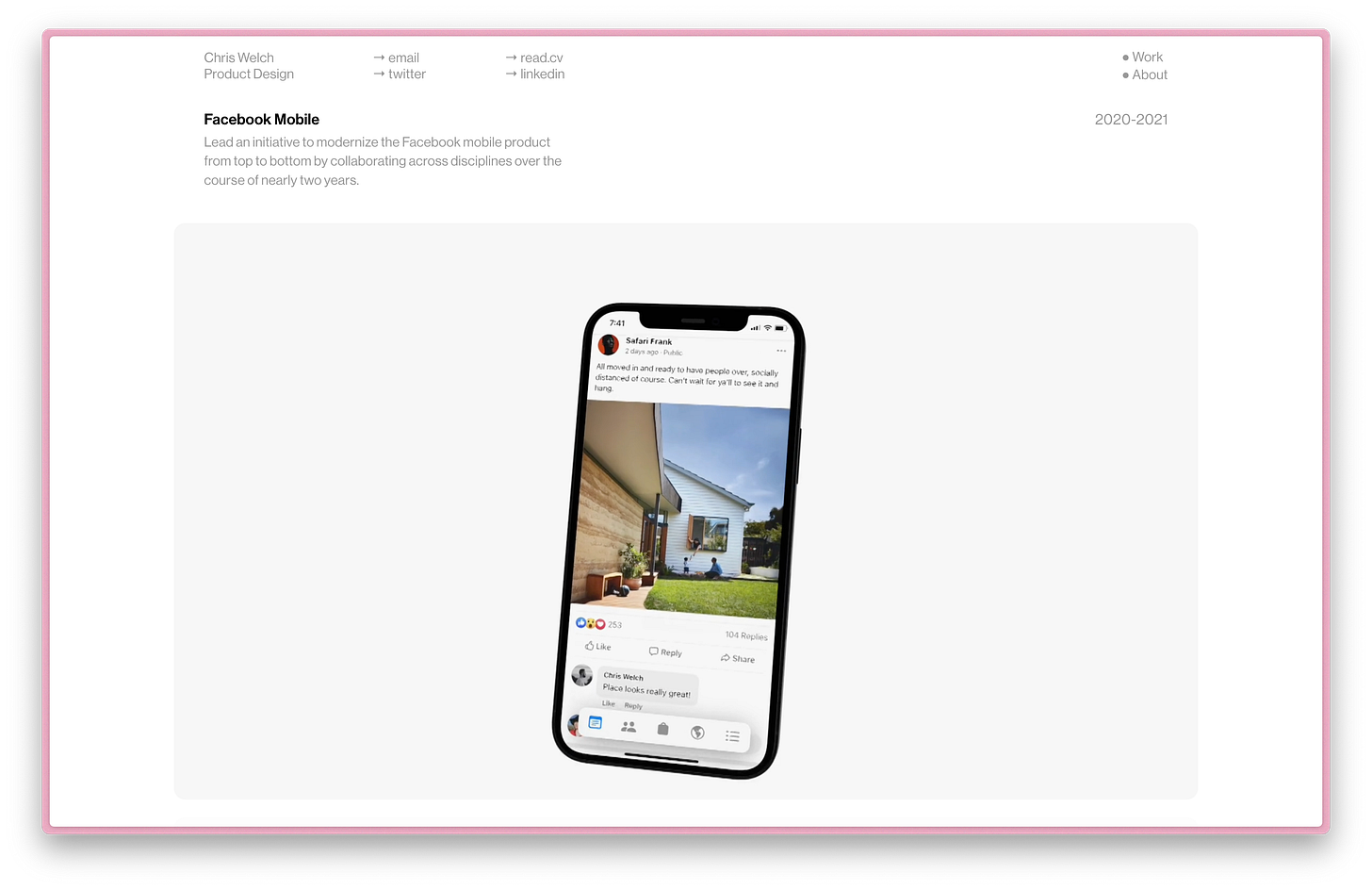

Chris Welch

Instagram のデザインリードを務める Chris Welch さんのポートフォリオは、テキストが極めて短く、シンプルにビジュアルを大きく見せるようになっています。分量が少ないからこそ、逆に詳細に目を配れるよう引き込んでくる魅力があります。

ショーケース形式のポートフォリオへ移行する

私のポートフォリオもかつてのトレンドに従い、ケーススタディを見せることに注力したつくりで構築したまま、転職活動ともしばらく距離を置いていたこともあり、更新の手を緩めて久しくなっていました。

加えて、この記事で紹介したショーケースの形式は、私が信頼するシニアなデザイナー達が集まるプライベートなコミュニティ内でも肯定的に捉えられており、一過性のブームでも無いように見えていたため、自分のポートフォリオもトレンドに合わせた見直しを「近いうちに…」と締切の無い ToDo として気に留めてはいたのです。

ところが、現在勤めている会社では半数近くの社員がレイオフとなる状況を目の当たりにし、いつでも自分が他社にも採用されるよう準備をしておかなければという意識から、その ToDo の優先度が飛び跳ねることになりました。

今後の自分のキャリアを再考する意味でも、新たなトレンドにキャッチアップをする意味でも、アップデートをするべき良いタイミングとなりました。

移行の主題は、これまでケーススタディとして重厚な情報を並べてきたのに反して、自分のこれまでの仕事のハイライトとなるいくつかのプロジェクトのビジュアルと、自分の役割、成果を要約し、ひとつのページに収めることです。各プロジェクトについての詳細な情報は省くことになります。

Hero セクションでは、自分がどんなデザイナーなのかを大きめのタイポグラフィで簡潔に示し、スクロールすると、各プロジェクトのサマリーが表示する形で一貫させています。

私が携わったプロジェクトは、アーリーステージのスタートアップでの仕事が多く、プロダクトの名前が知られていないことも多いため、会社やプロダクトについての要約と投資ラウンドのステージを添え、数字で測れる成果も可能な限り示しています。

ビジュアルも、一目でウェブアプリなのか、モバイルアプリなのか、プラットフォームが分かるように工夫し、ブランドデザイナーでもある私にとってのこだわりを、各プロジェクトのブランドカラーに合わせて背景色を変化させる演出で表現しています。

何のためのポートフォリオ?

この取り組みで、私にとって大きな気づきとなったのは、自分のポートフォリオを使って過去の自分を正しく映すのではなく、自分がこれからやりたいことへの方向に合わせて強弱をつけることでした。

Keep reading with a 7-day free trial

Subscribe to デザイナーの英語帳 to keep reading this post and get 7 days of free access to the full post archives.